囲碁の精(いごのせい)は、江戸時代の古書などに記述のある囲碁の精霊。妖怪研究家・多田克己の著書においては付喪神の一種とされ、妖怪研究家・村上健司の推測によれば、囲碁の好きな者のもとに現れるものとされる。

『玉箒木』の囲碁の精

江戸時代の怪談本『玉箒木』や、林元美『爛柯堂棋話』にある話。江戸の牛込に、囲碁の好きな清水昨庵という者がいた。

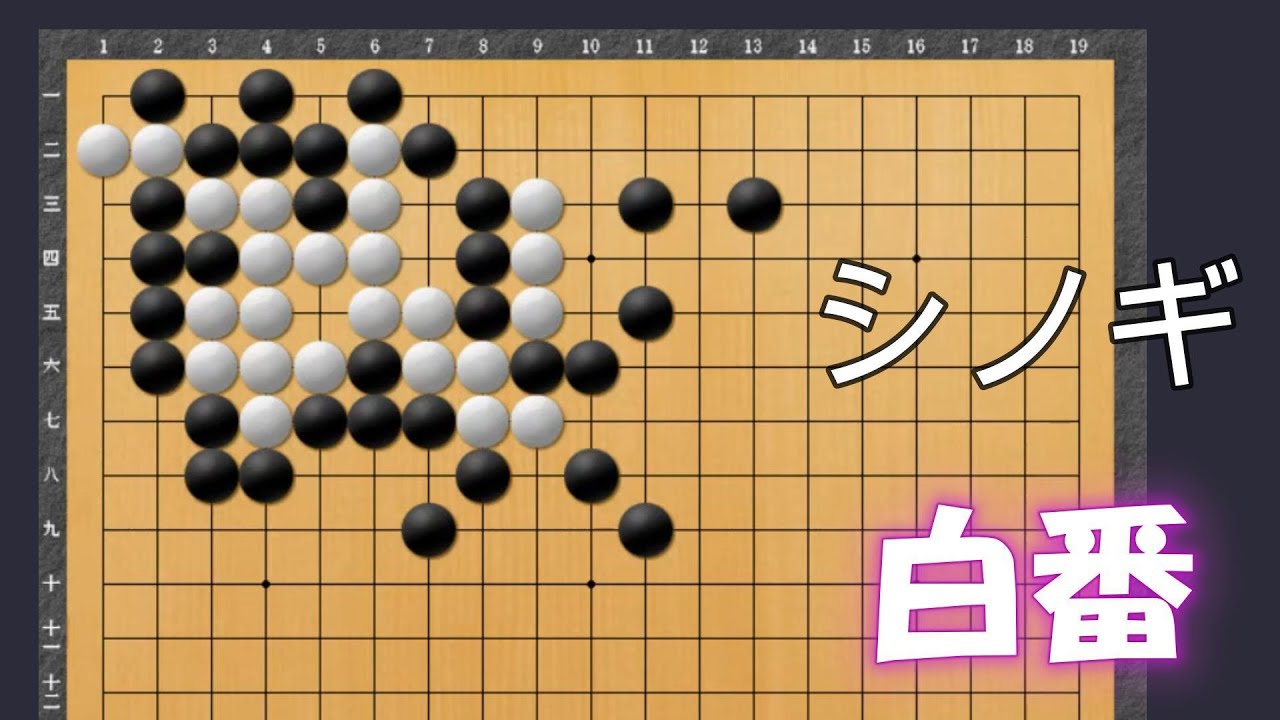

昨庵がある時に近くの柏木村円照寺(現・東京都新宿区)を散歩していると、色白と色黒の2人組が話しかけてきた。2人と馴染みとなった昨庵が名を尋ねると、色黒の者は山に住む「知玄(ちげん)」、色白の者は海辺に住む「知白(ちはく)」と名乗り、それきり姿を消してしまった。

昨庵はこの後囲碁の名人となり、江戸中に敵が無くなったとある。昨庵の出会った2人は、実は碁石の精だったということである。

『越佐の伝説』の囲碁の精

小川直嗣の著書『越佐の伝説』にある話。新潟の岩船郡関谷に住む庄屋が旅の途中、雪で足止めを食らい、とある町で宿をとることになった。

暇つぶしに好きな碁を楽しもうかと、同じ宿にいた老人と碁を打っていると、なぜか碁の腕前がめきめきと上達した。

この老人が碁老人という名の囲碁の精だったという。

脚注

関連項目

- ヒカルの碁