Pleroma(プレーローマ)とは、自由かつオープンソースのミニブログソーシャル・ネットワーキング・サービスである。Xや新浪微博などの人気なミニブログサービスと異なり、Pleromaはサーバとウェブドメインを持つ人なら誰でもセルフホストして運用できる。インスタンス管理者は独自の行動規範、利用規約、モデレーションポリシーを管理できるので、ユーザーの閲覧するコンテンツや体験をより細かく制御できる。

このソフトウェアはActivityPubプロトコルも実装しており、ユーザーは他のPleromaインスタンスや一般にFediverseと呼ばれる分散型ネットワークであるActivityPubをサポートするマストドン、Misskey、Pixelfedなどのソフトウェアを実行している任意のサーバと通信や交流ができる。

2024年7月 (2024-07)現在、1,000を超えるPleromaインスタンスに138,000を超えるアカウントが存在する。

歴史

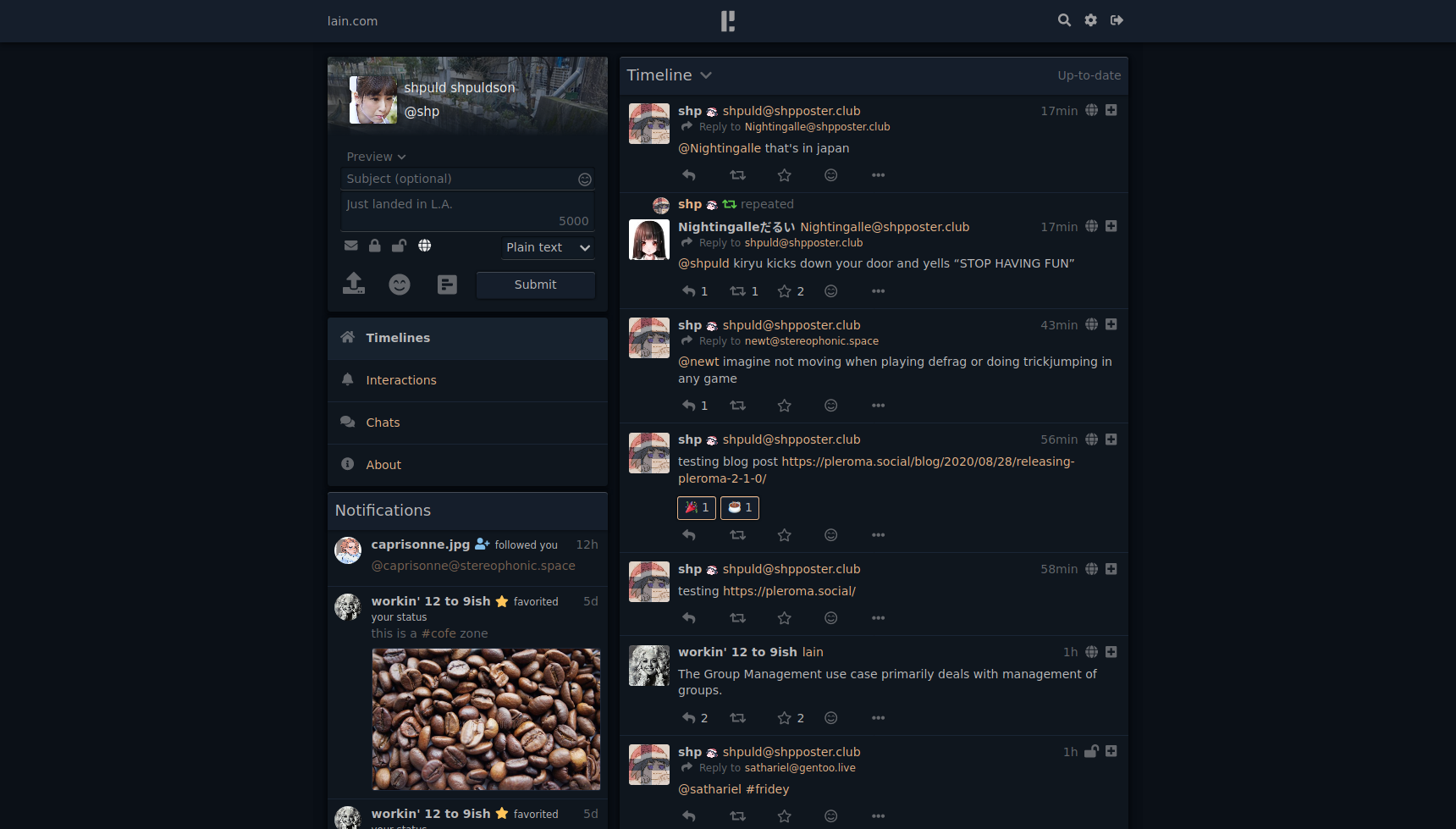

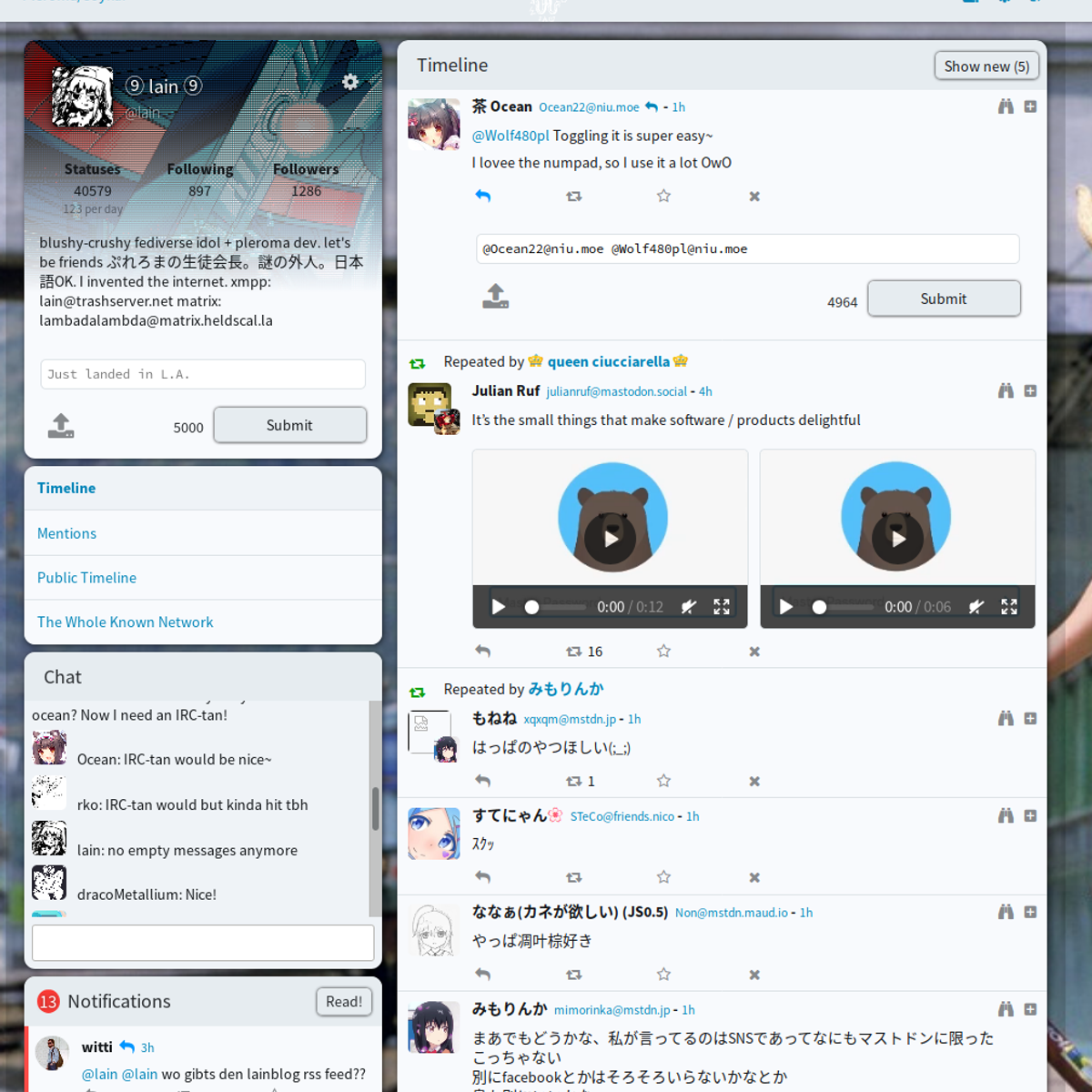

2016年、Pleromaプロジェクトは「lain」という仮名の匿名のドイツ人開発者によって作成された。元々は初期のTwitterのユーザインタフェース似ており人気だったフロントエンドのQvitterと多くの類似点のあるGNU socialの代替ユーザインタフェースとして設計された。初期のPleroma(フロントエンド)はVue.jsとJavaScriptフレームワークで書かれていた。

フロントエンドの開発が進むにつれて、プラグインを使用して機能を実装するGNU socialの設計には多くの欠点があること、GNU socialのコードベースとPHPの使用に問題があると認識され、GNU socialに代わるバックエンドの開発に繋がった。Pleromaのバックエンドをホストするリポジトリへの最初のコミットは2017年3月17日に行われた。

2019年2月22日、Pleromaバックエンドの最初の安定版であるバージョン0.9.9が公開された。バックエンドにはメインユーザインタフェースとしてPleromaフロントエンド、OStatusとActivityPubを使用したユーザーのコンテンツの連合、GNU socialとマストドンのクライアントAPIのサポートが含まれている。バックエンドはElixirプログラミング言語とPhoenixWebフレームワークを使用して構築されており、データベースにはPostgreSQLを使用している。

2019年6月28日、Pleroma 1.0が公開された。このリリースではアンケートの作成、コンテンツの通報、予約投稿などの機能が追加された。ユーザーと管理者向けのドキュメンテーションを含む新しいウェブサイトも公開された。

2020年3月8日、Pleroma 2.0が公開された。このリリースでは使用率の低さと活発にメンテナンスされていないことを理由にOStatusプロトコルのサポートが廃止され、管理用の新しいユーザインタフェースが導入され、Unicodeの絵文字を使用した投稿へのリアクションが追加された。

2020年8月28日、Pleroma 2.1が公開された。このリリースではマストドンなどの他のソフトウェアで使用されているダイレクト・メッセージシステムの代替となるActivityPubに基づく分散型インスタントメッセージシステムが含まれている。

2023年10月29日、Pleroma 2.6が公開された。このリリースでは投稿の引用機能と投稿へのリアクションにカスタム絵文字を使用できる機能が実装された。

Pleromaは元々はフロントエンドとバックエンドのバージョンが同期して公開されていたが、Pleroma 2.6.1以降ではこの方針は廃止された。

2024年8月1日、Pleroma 2.7が公開され、IPFSを介したファイルのアップロードのサポート、ブックマークの分類、テーマの改善、様々な利便性の向上が追加された。

フォーク

Akkomaは2022年に開発が開始されたPleromaのフォークである。Akkomaはより速い開発ペースをサポートすると共に、より多くのユーザーによるカスタマイズをサポートするために作成された。

機能と特徴

Pleromaはシステムリソースへの負荷が少なく、他のソフトウェアへの依存性も低いので、マストドンなどの代替よりもより軽量であると説明されている。

Pleromaの既定の投稿の長さの制限は5,000文字で、インスタンス管理者がこれを変更することもできる。Pleromaはマルチメディアのアップロードと共有、アンケート機能も備えている。投稿は既定ではプレーンテキストだが、HTML、BBコード、Markdownなどの様々なマークアップ言語を使用することもできる。

Pleromaには既定で独自のフロントエンドが付属しているが、インスタンス管理者はマストドンの上級者向けモードの移植版やGopherプロトコルのインタフェースなどの追加のユーザインタフェースをインストールできる。

PleromaにはMessage Rewrite Facility(MRF)として知られているシステムが含まれており、Pleromaインスタンスの管理者は送受信するコンテンツを変更できる。既定では、Pleromaは他のインスタンスとの連合に制限を設定できる基本的なモデレーションポリシーを含む、様々なポリシーを提供している。カスタムMRFポリシーはBEAM仮想機械で実行可能な任意の言語で記述できる。このシステムは有効化されているポリシーの一覧が既定でAPIとフロントエンドの両方を通じて公開されるので、Fediverseでのモデレーションの仕組みと、それが直面する課題を調査する方法として使用されてきた。

採用

Debianコミュニティはメンテナ向けのソーシャル・ネットワーキング・サービスのスイートを構築するプロジェクトの一部として、Pleromaを使用して独自のミニブログサービスをホストしている。

Pleromaは開発の支援のためにNLnet財団から資金提供を受けている。

脚注

注釈

出典

関連項目

- ActivityPub

- ミニブログサービスの比較

- 分散型ソーシャル・ネットワークのソフトウェアとプロトコルの比較

- Fediverse

- GNU social - Pleromaのユーザインタフェースが以前にサポートしていたサービス

- マストドン

外部リンク

- 公式ウェブサイト

- Presentation of Pleroma at ElixirConf 2019 - YouTube