名古屋丸(なごやまる)は、石原産業海運、南洋海運が運航していた貨客船。同型船に「淨寶縷丸」(浄宝縷丸)がある。太平洋戦争では日本海軍に徴傭されて特設潜水母艦、特設航空機運搬艦として運用された。

概要

1920年(大正9年)、石原広一郎によって南洋鉱業が設立される。後に石原産業となるこの会社は、マレー半島バトゥパハやオランダ領東インド(蘭印)地域からの鉄鉱石輸入事業を行っていたが、当初は傭船により日本へと運搬していた。1929年(昭和4年)に社名を石原産業海運と改め、海運業を開始することとなった。川崎汽船や国際汽船などから貨物船を購入して、往航時の空船状態を利用し日本から蘭印への貨物輸送を行う。また、昭和金融恐慌で休業に陥った台湾銀行から経営を委嘱された倉庫業も手がける。2年後の1931年(昭和6年)3月16日からは定期航路事業に参入し、本格的な貨客船2隻の建造を計画する。こうして建造されたのが「名古屋丸」と「淨寶縷丸」である。2隻は缶に微粉炭燃焼装置付き石炭専燃缶を、主機にはバウエルワッハ式排気タービン付き3連成レシプロ機関をそれぞれ採用した。また、船倉蓋にマッカンキング式スチールハッチカバーを採用している。「名古屋丸」は1932年(昭和7年)8月5日に三菱重工業長崎造船所で竣工し、ただちに蘭印航路に就航した。

しかし、「名古屋丸」と「淨寶縷丸」の就航は日本のみならず蘭印方面の海運業にさらなる波紋を投げかける結果となった。もともと蘭印方面の航路は1914年(大正3年)設立の南洋郵船が神戸港とスラバヤ間の命令航路を受領しており、1916年(大正5年)には大阪商船が台湾と蘭印間の命令航路を受領し、1918年(大正7年)には日本郵船もカルカッタ航路の寄港地に蘭印諸港への寄港を開始。さらにオランダの船会社ジャワ・チャイナ・ジャパン・ライン(JCJL)が1903年(明治36年)以来航路を開設しており、この四社間での運賃競争が激しかった。競争の沈静化のため1921年(大正10年)にカルテルを締結して競争は一旦は収まった。石原産業海運の割り込みはそういった競争の沈静している時に起こった。カルテルに加わっていないため運賃を1割から2割も安く設定する事ができ、新たに投入された「名古屋丸」と「淨寶縷丸」もカルテル加盟各社の貨客船より割安な運賃で乗船する事ができた。運賃面で不利となる南洋郵船、大阪商船、日本郵船とJCJLは慌てて石原産業海運をカルテル内に引き込もうと再三にわたって催促し、1933年(昭和8年)には日本政府の斡旋で一度はカルテルに加わった石原産業海運ではあったが、カルテル内で独自行動を引き続きとっていたことがJCJLの反発を招き、ついには会社の枠を飛び越えて日蘭間の国際抗争に発展してしまった。そこで、日本政府の斡旋により1935年(昭和10年)7月15日に国策会社である南洋海運を設立し、日本郵船、大阪商船、南洋郵船および石原産業海運から航路と所有船を現物出資させて事態の沈静化を図ることとなった。「名古屋丸」と「淨寶縷丸」も南洋海運設立と同時に移籍し、引き続き蘭印航路に就航した。

1941年(昭和16年)1月20日付で日本海軍に徴傭され、3月1日付で特設潜水母艦として入籍する。3月14日から4月9日まで三菱重工業神戸造船所で特設潜水母艦としての艤装工事を終えたのち、第四潜水戦隊(吉富説三少将)に付属して南方作戦に協力。1942年(昭和17年)3月10日付で第四潜水戦隊が解隊し、「名古屋丸」も間もなく4月10日付で特設航空機運搬艦に類別変更された。類別変更後の「名古屋丸」は第十一航空艦隊(塚原二四三中将・海軍兵学校36期)に編入され、タロア島、カビエン、ラバウル方面などで行動した。

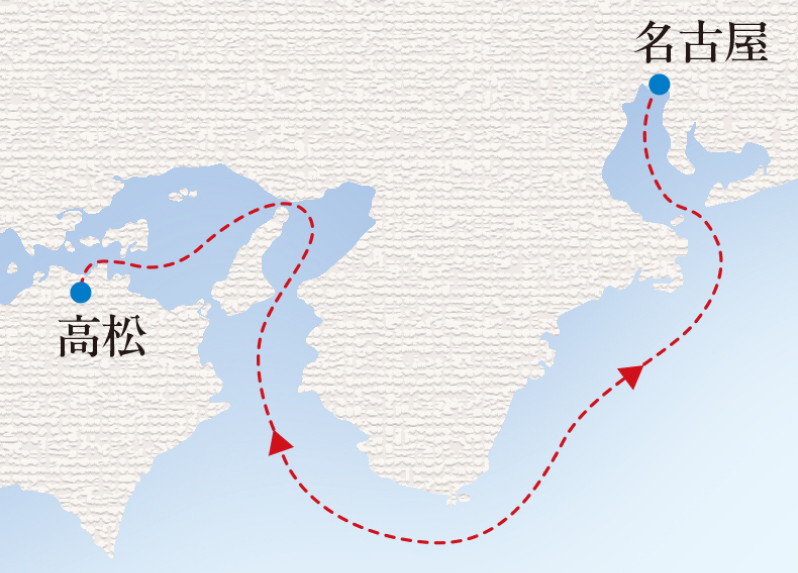

1943年(昭和18年)12月22日、「名古屋丸」は2隻の海軍徴傭船、「黄海丸」(三井船舶、3,871トン)および「麗洋丸」(東洋汽船、5,445トン)と4222船団を構成し、駆逐艦「雷」と海防艦「福江」の護衛を得て横須賀港へ向けトラックを出港する。しかし、4222船団は12月31日夜からアメリカ潜水艦「ヘリング」 (USS Herring, SS-233) による追跡と攻撃を受ける。12月31日夜の「ヘリング」の最初の攻撃では、「千鳥型水雷艇に魚雷を2本命中させて撃沈した」と判定された。年明けた1944年(昭和19年)1月1日未明3時ごろ、「ヘリング」は北緯32度15分 東経138度02分の地点で二つの目標に対して魚雷を発射し、この攻撃により「名古屋丸」は沈没した。なお、「名古屋丸」はこの1月1日付で特設運送船(甲)に類別変更されたが、「名古屋丸」が特設運送船として行動した期間は官房機密電の発信時刻から勘案すれば、わずか数時間だけだった。3月10日付で除籍および解傭。

艦長等

- 艦長

- 橋本愛次 大佐:1941年3月1日 - 1941年8月18日

- 神田嘉穂 大佐:1941年8月18日 -

- 草川淳 予備役大佐:1942年12月19日 - 1944年1月1日

- 指揮官

- 草川淳 予備役大佐:1944年1月1日 - 1月10日

脚注

注釈

出典

参考文献

- アジア歴史資料センター(公式)(防衛省防衛研究所)

- Ref.C08050073500『昭和十四年版 日本汽船名簿 内地 朝鮮 台湾 関東州 其一』、15頁。

- Ref.C08030024700『自昭和十七年四月一日至昭和十七年四月三十日 第十一航空艦隊戦時日誌』、18-35頁。

- Ref.C08030024700『自昭和十七年五月一日至昭和十七年五月三十一日 第十一航空艦隊戦時日誌』、36-54頁。

- Ref.C08030142900『自昭和十八年十二月一日至昭和十八年十二月三十一日 第二海上護衛隊司令部戦時日誌』、40-75頁。

- Ref.C08030328800『自昭和十九年一月一日至昭和十九年一月三十一日 呉鎮守府戦時日誌』。

- 新聞記事文庫(神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ)

- 大阪毎日新聞(1931年2月17日)『石原産業が南洋定期を開設 ジャワ航路同盟から中止方を交渉中』。https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100087139。

- 大阪時事新報(1931年2月24日)『日本−瓜哇間の定期航路実施 三月十六日から開始』。https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100084594。

- 大阪時事新報(1932年7月6日)『石原産業が爪哇輸出に成功 航路開始後、一箇年目で二万余噸の増加』。https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100088003。

- 神戸新聞(1934年12月3日)『石原の加入で同盟五社となる 出貨も倍加し運賃競争中止 二十二隻を配船』。https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100202430。

- (Issuu) SS-233, USS HERRING. Historic Naval Ships Association. https://issuu.com/hnsa/docs/ss-233_herring

- Roscoe, Theodore. United States Submarine Operetions in World War II. Annapolis, Maryland: Naval Institute press. ISBN 0-87021-731-3

- 財団法人海上労働協会(編)『復刻版 日本商船隊戦時遭難史』財団法人海上労働協会/成山堂書店、2007年(原著1962年)。ISBN 978-4-425-30336-6。

- 『船の科学』第35巻第4号、船舶技術協会、1982年4月。

- 木俣滋郎『日本潜水艦戦史』図書出版社、1993年。ISBN 4-8099-0178-5。

- 『世界の艦船』第542号、海人社、1998年9月。

- 林寛司(作表)、戦前船舶研究会(資料提供)『戦前船舶 第104号・特設艦船原簿/日本海軍徴用船舶原簿』戦前船舶研究会、2004年。

- 松井邦夫『日本商船・船名考』海文堂出版、2006年。ISBN 4-303-12330-7。

- 海軍歴史保存会『日本海軍史』第9巻、第一法規出版、1995年。

関連項目

- 大日本帝国海軍艦艇一覧