押領(おうりょう)は、古代・中世日本の法律用語。

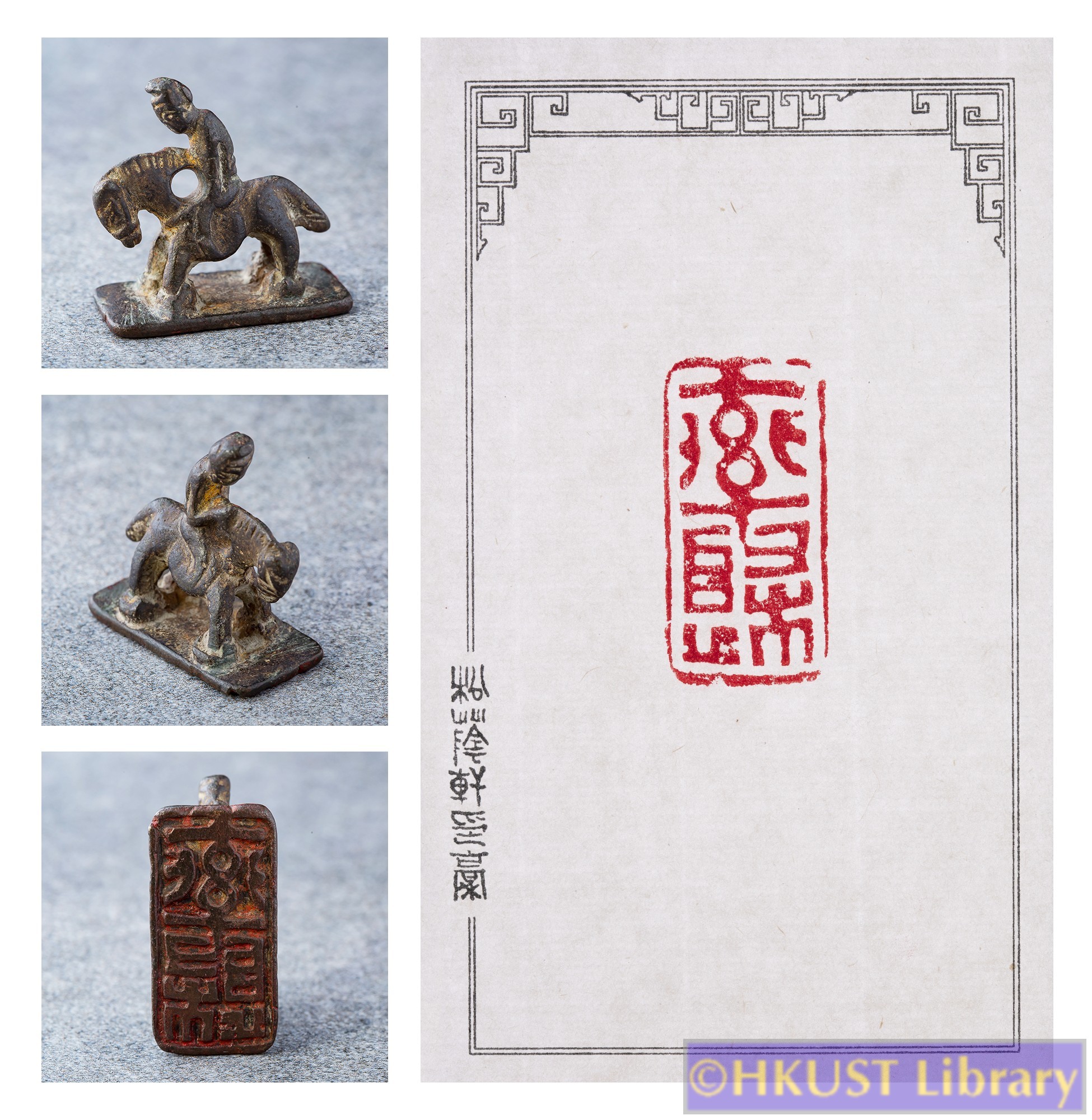

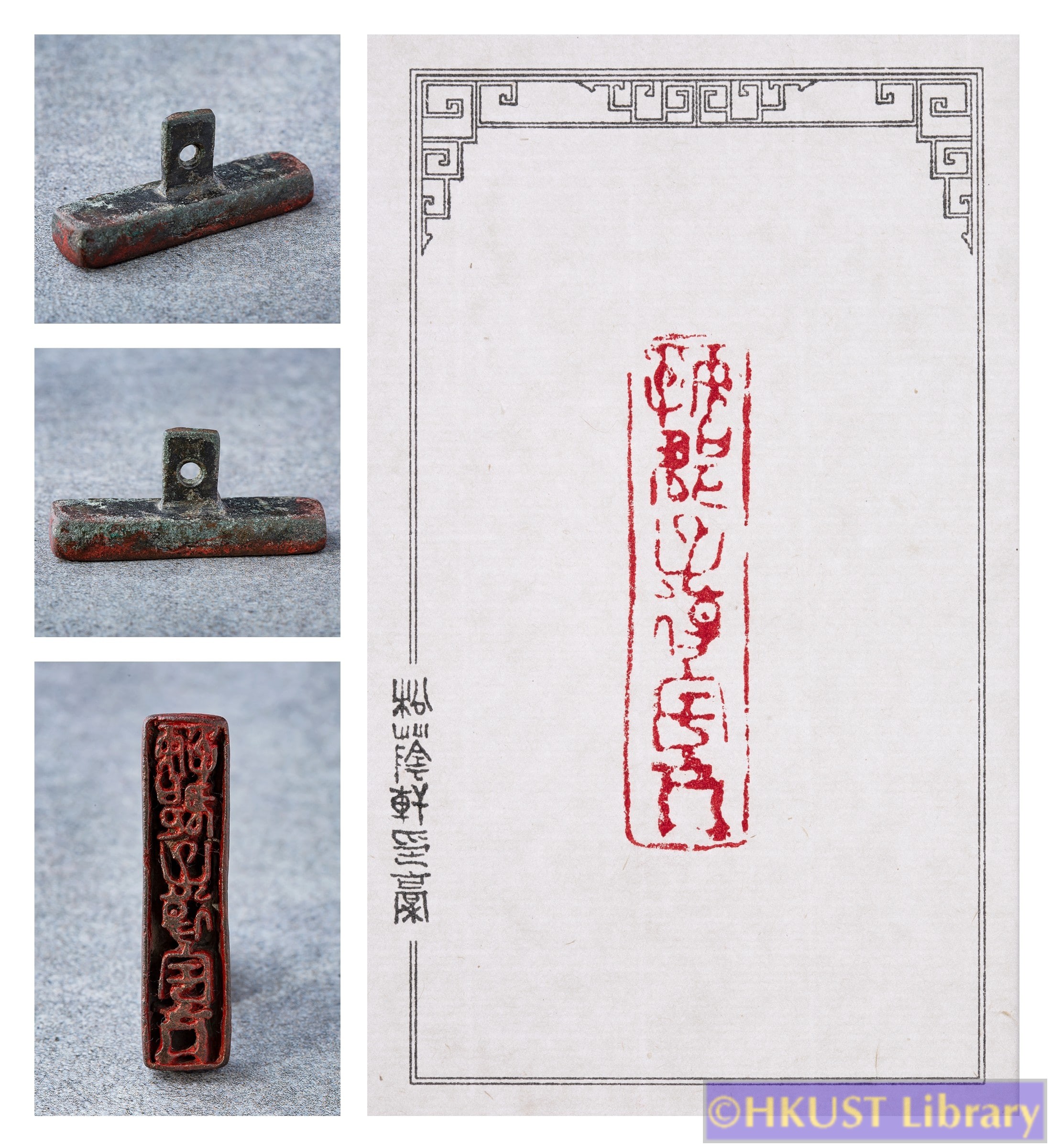

- 兵士の監督・統率を行うこと。後に兵士を統率して治安維持にあたる意味が含まれるようになり、令外官として押領使が設置された。

- 荘園制において、他人の所領である田畑や年貢を実力をもって収奪・支配すること。本項で解説する。

押領(おうりょう)とは、平安時代中期以後の荘園制下において武力などの実力をもって他人の所領や年貢などの知行を侵奪する行為。本来は不法行為に相当するが、後には正当な権利者によるものも含めて実力行使一般をさすようになった。

これに対して被害を受けた者は知行回復の訴訟を行った。

御成敗式目には不正な方法によって他人の所領もしくはその年貢を押領した者はその押領物を元の所有者に返還するのみならず、本来所有する所領についても没収し、所領の無い者は遠流にするという規定がある。また、知行年紀法の対象外とされた。

関連項目

- 堺打越