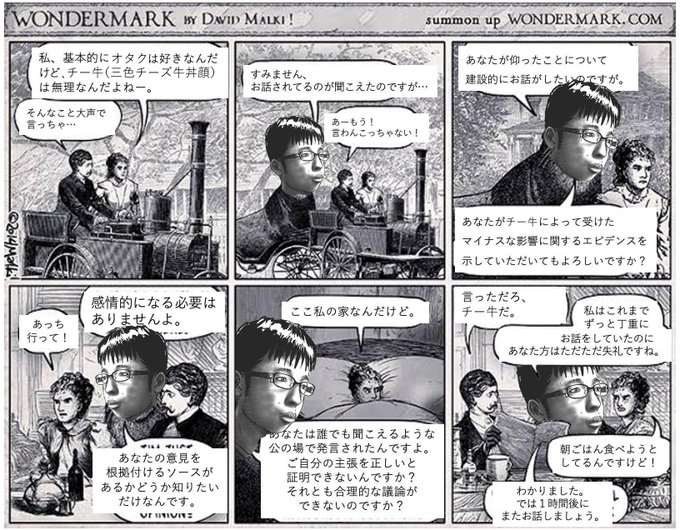

シーライオニング(英: sealioning)とは嫌がらせの一種。礼儀正しく誠実な振りをしながら証拠・回答などを何回も要求すること。

これは「議論への参加を執拗に、真意を偽りつつ求める」形をとることがあり、人間を対象としたDoS攻撃に例えられることがある。この用語はデヴィッド・マルキによるウェブコミック『Wondermark』の2014年のエピソード(インデペンデント紙は「これまでに見た中で最も的確にツイッターを表現したもの」と呼んだ)に由来する。

定義

これを行う者(シーライオン)は無知で礼儀正しいふりをし、「私はただ議論をしようとしているだけだ。」という体で、答えと根拠を容赦なく要求する。その際、ターゲットとなった人が既に提示した根拠を無視したり、回避したりすることもよくある。標的になった人が痺れを切らせて怒り出すと、その者はあたかも自分が不当に虐げられたような振る舞いをしてみせ、ターゲットは心を閉ざした不合理な人間ということになる。それは「議論に参加するための絶え間ない悪意のある招待」といわれる。シーライオニングは一人で行うこともあるし、複数の者が協力して行うこともある。シーライオニングは、議論中に過剰な数の論点を提示することで相手を圧倒しようとする修辞技法ギッシュ・ギャロップと似ており、人間相手のDoS攻撃に例えられる。

ハーバード大学のバークマン・センターが出版した『オンライン上の有害発言に関する展望』に収められたあるエッセイには、次の記述がある。

アメリカの学術哲学者ウォルター・シノット=アームストロングはその著作「Think Again: How to Reason and Argue」の中でこの用語について論じ、次のように述べている。

他にも複数の研究者がシーライオニングを「荒らし」が使用する他の技術と関連付けたり、直接説明したりしている。

2020年12月、アメリカの辞典で有名な参考図書出版社メリアム=ウェブスターはそのオンライン辞書『Merriam-Webster』にこの用語を「注目の用語」として掲載、「実用例をよく目にするが掲載する基準に達していない」と注記した。

次いで2021年、カナダの雑誌Maclean'sは、メリアム=ウェブスターの定義を称賛し、「メリアム=ウェブスターの注目の用語リストにあるこの新語は、オンラインで会話することのフラストレーションを適切に説明している」と述べた。

起源と歴史

この言葉は2014年にウェブコミックの『Wondermark』で掲載された、デヴィッド・マルキによる一編のウェブコミックに由来する。最初のコマで登場人物の1人がアシカ(シーライオン)への嫌悪を表明し、そこにアシカが割り込んできてその人物に繰り返し説明を求める。この粘着行為を意味する「シーライオン」は瞬く間に動詞として人口に膾炙した。この言葉はネット上の荒らしの表現として広く知られるようになり、ゲーマーゲート集団嫌がらせ事件に参加した一部の論客たちの態度を表現するために使われた。

インターネットを主題とする査読付き雑誌『ファースト・マンデー』に掲載された2016年の研究は、論争が絶えないゲーマーゲートコミュニティである subreddit の /r/KotakuInAction のユーザーに対し、「嫌がらせ」を構成するものは何と考えるか調査した。それによると「誠実に反対を表明すること」は論争相手にとっては嫌がらせと捉えられるという意見があり、シーライオニングという言葉は正当な証拠の要求を抑え込むために使われていた。

脚注

注釈

出典

関連項目

- 誤謬

- どちて坊や

- アド・ノージアム

- ブランドリーニの法則

外部リンク

- The Terrible Sea Lion(英語) 『Wondermark』誌に掲載した漫画、この用語の起源。

- Wondermark Errata(英語) 同漫画作品に対する批判に応じ擁護する反論。

- Sea-Lioning(英語) Know Your Memeによる解釈。

- 「オックスフォード・ソーシャルメディア辞典」(英語)の用語解説(2016年時点)。全文閲覧には購読もしくは登録が必要。