汽力発電(きりょくはつでん,Steam power generation)とは、高圧の水蒸気でタービン発電機を回し、電力へ変換する発電方法である。火力発電のほか、原子力発電、地熱発電、太陽熱発電などでも利用される。

構成要素

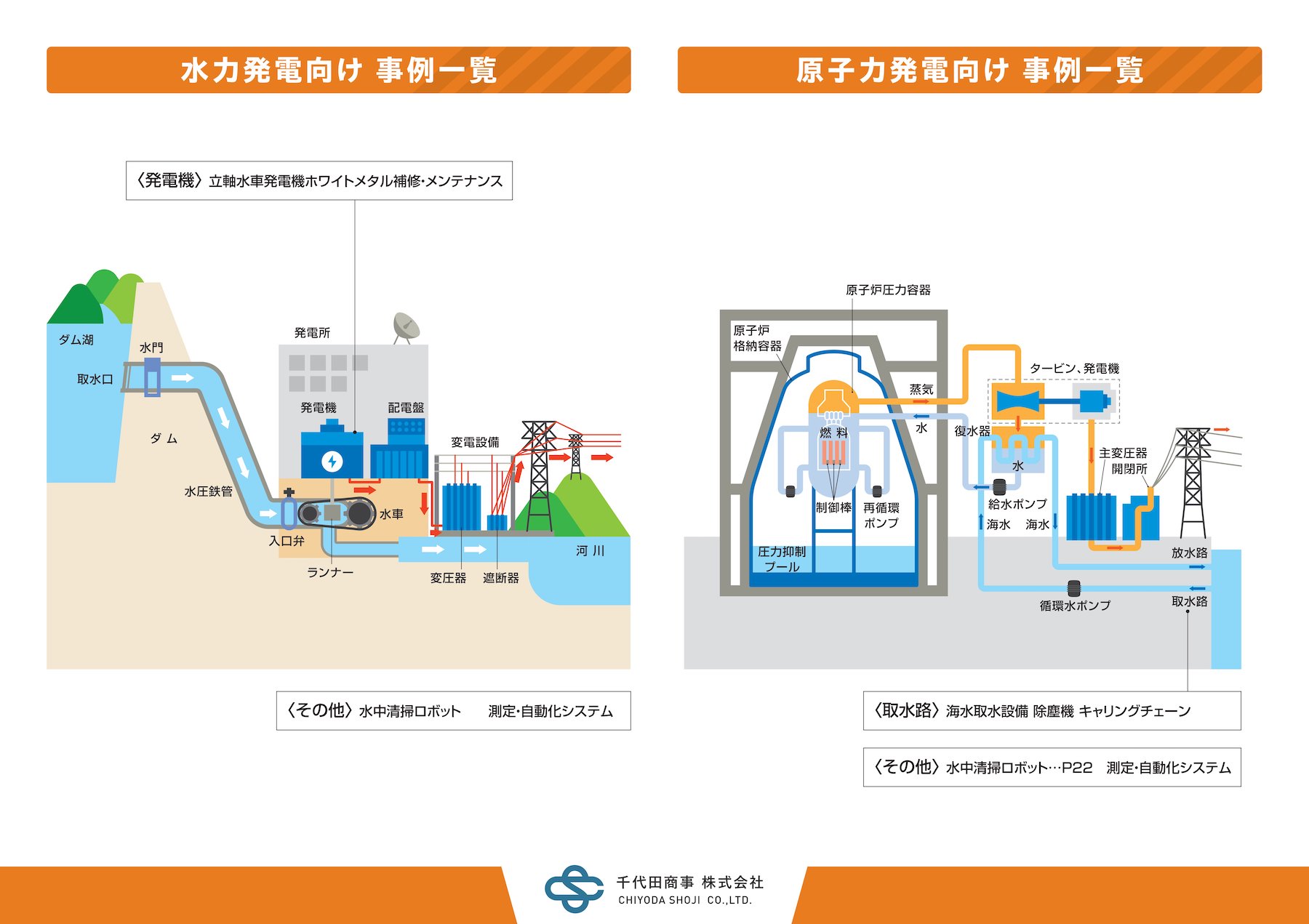

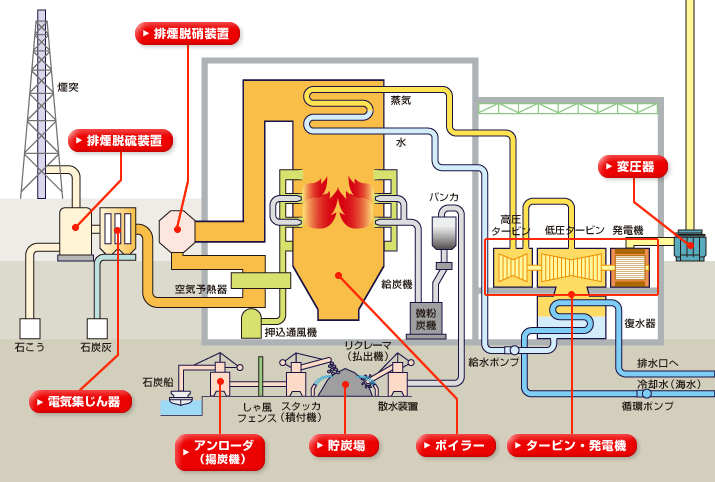

ランキンサイクル機関であるため、4つの基本的な要素に発電機を加えた次のものから構成される。

- ボイラー(蒸気を作るための熱源)

- 原子力発電の場合は蒸気発生器とも呼ばれる。

- 追加で過熱蒸気発生装置が用いられる場合もある。

- 蒸気タービン

- 復水器 - 水を使って冷却する方式が多く用いられるものの、乾燥地域では空冷式の復水器もある。

- 給水ポンプ

- 発電機

蒸気の種類

汽力発電で用いる熱媒体には水が用いられる。用いる水の圧力と温度によって、発電システムは亜臨界圧、超臨界圧、超々臨界圧などに分けられる(超臨界圧以降は超臨界水)。火力発電においては超臨界水を用いるものが存在するものの、2022年現在、地熱発電や原子力発電においては超臨界水を用いる商業発電所は存在せず、実用研究が行われている状況である(超臨界圧軽水冷却炉を参照)。

類似の発電システムには水以外の作動流体を用いたものも存在する。構成要素としては熱源と作動流体以外は汽力発電とほぼ同様である。 海洋温度差発電においてはアンモニア、冷熱発電においては液化天然ガスなどの沸点の低い媒体が使用される。 熱媒体を超臨界状態の二酸化炭素とした発電システムも実用化に向けた研究が行われている。

歴史

- 1887年 - 日本初の発電所が営業開始、発電方式は蒸気往復機関である(広義の汽力発電)。

- 1904年 - 現在の汽力発電の主流である蒸気タービン式発電が日本で初めて稼働。

- 1943年 - 汽力発電ではない火力発電の方式として、日本初の発電用ガスタービンが開発された。

- 1966年 - 日本初の商用原子力発電所が運転を開始(火力以外の熱源)。

- 1966年 - 日本初の地熱発電所が運転を開始(火力以外の熱源)。

- 1981年 - 研究(サンシャイン計画)用の太陽熱発電施設が建設(火力以外の熱源)。

- 1993年 - 日本国内で初の超臨界圧発電が稼働。

脚注

注釈

出典

関連項目

- 火力発電

- 熱力学サイクル

- 海洋温度差発電

- 冷熱発電